昨天晚上,指導教授跑到我的房間來,說:「我知道你外遇了。」

啊?

「我知道你在外面有一個小孩。我發現了。」

啊?

「我手上還有小孩的照片。長得很像你」

啊?

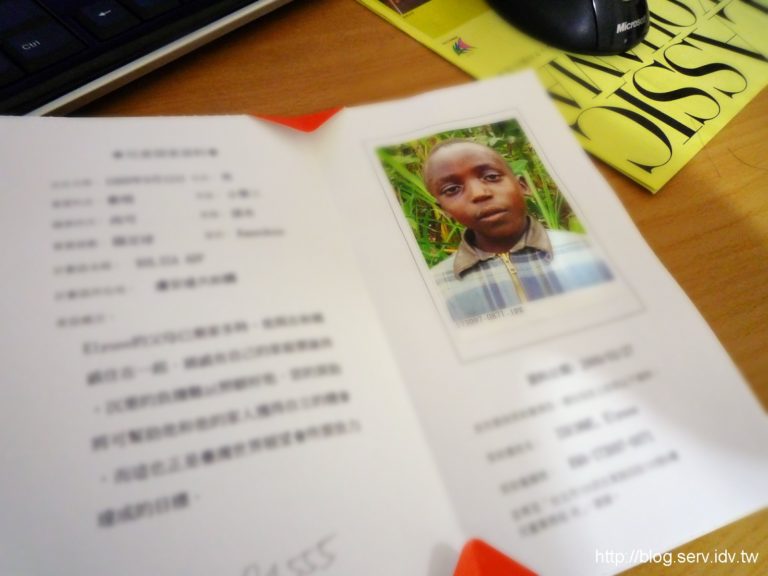

就在我打算要從實招來的前一秒(當然是招「冤枉啊大人!」),她從背後拿出一張卡片,上頭還貼了張小孩的照片。

原來,是世界展望會把資助兒童的資料寄來了。

這件事,其實我很久很久以前就想做了,遠在我還是學生的時候,

懷著一絲絲的浪漫,想像著藉著這種方式,跟遙遠地球另一端的某個人,有了一點滴滴的連繫。對我而言,這也許只是一點點的付出,但是對他/她而言,在他的世界裡,卻是完全不同份量的存在感。

然而當時每個月所需要的贊助款,對一個領國科會計劃研究費的學生,衡量之後仍然覺得負擔有點重,沒有把握能夠一直保持每月的資助狀態,所以這個心願,就一直擺了下來。

後來,因為GVO的關係,那種連繫和存在感,又回來了。

工作一段時間後,慢慢地,GVO離我愈來愈遠 (blog 跟 twitter 也是),但以我現在經濟狀況而言,坦白說,是回去把當年的夢找出來圓的時刻了。所以我上網登記了資料,下載了授權書,填寫回傳。在受資助兒童資格要求的欄位,我想都不想地寫下了「非洲」。並不是說,中南美或是亞洲不存在需要資助的孩童,而是個人的浪漫,從學生時代一直想要做的浪漫。

指導教授笑稱「愛你死」的Elysee,在盧安達。那個發生過種族清洗的國家。對於這個國家,我知道的不多,就算是從 GVO 上也一樣,不過我想 Elysee 離「我對於國家的了解」還更遠了些。

想想,我還能做什麼呢? 除了找時間寫信給他,剩下的,可能就是祝他幸運,能夠平平安安、順順利利地成長,如果能早日掙脫那運命的鎖鍊,勇敢地躍昇到比過去還好一點點的循環,那就更棒了。

那我自己呢? 現在被金錢、工作、成就感、責任感給奴役著,什麼時候,又才能掙脫其中一二呢?

![[4M] 週週都有新鮮事 [4M] 週週都有新鮮事](https://i0.wp.com/blog.serv.idv.tw/wp-content/uploads/2013/06/5653204961_ce2fba2cc9.jpg?resize=120%2C120&ssl=1)

you Great!

tzuche

你知道如何讓我一個在盧安達認識的孩子加入展望會的計畫,然後我再資助他嘛?

就我對世界展望會贊助計劃的了解,

一來你認識的孩子必須在他們所成立的受助計劃區內,也必須在他們所擬定的受助兒童名單內,二來為了顧及雙方的隱私和避免一些爭議,我想他們並不會鼓勵這種狀況。

但是你的狀況比較特殊,說不定可以跟他們連絡詢問看看。

嗯嗯,我問問看好了。

就是想協助他們一下,但又覺得直接給錢不大好 (雖然沒多少錢可給啦~)

tzuche